搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 天文学”相关记录4113条 . 查询时间(1.169 秒)

中国科学院紫金山天文台等揭示热木星周围超短周期行星形成新机制(图)

行星 天体物理 恒星

2025/4/7

2025年3月25日,中国科学院紫金山天文台领衔的研究团队揭示了热木星周围的超短周期行星伴星的形成机制,并利用该模型研究了WASP-47系统中行星的形成演化历史,发现巨行星的扰动、轨道共振俘获与恒星潮汐效应的协同作用,是该特殊构型形成的关键驱动要素。该成果于2025年3月17日发表在《天体物理学杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)。

中国科学院紫金山天文台发现恒星质量第二低的透镜星系(图)

天文台 恒星 星系

2025/4/7

2025年3月25日日,中国科学院紫金山天文台研究人员利用詹姆斯•韦伯太空望远镜和甚大望远镜数据在一个强引力透镜星系团中发现迄今质量第二低的爱因斯坦环,为理解在强透镜研究中几乎尚未被探索的低质量星系群提供了难得的机会。该发现以“Discovery of a Low-mass Strong-lens System inSMACSJ0723.3-7327”为题于2025年3月19日发表在《...

中国科学院研究确定月球最古老撞击遗迹形成于42.5亿年前(图)

地质 地球物理 太阳

2025/3/23

2025年3月21日,中国科学院地质与地球物理研究所研究员陈意带领的研究团队,通过嫦娥六号采回的月球背面月壤样品研究,取得了一项重要突破,确定了月球最古老、最大的撞击遗迹——南极-艾特肯盆地(SPA盆地)形成于42.5亿年前,为太阳系早期大型撞击历史提供了初始锚点,对探索月球乃至太阳系早期演化具有重要的科学意义。

中国科学院上海天文台科研人员揭示银河系中心“星际压力茧”和“太空龙卷风”的奇特现象(图)

银河系 恒星 气体

2025/3/25

银河系的中央分子带(Central Molecular Zone,简称CMZ)通常指银河系中心周围半径200至300秒差距范围内的特殊区域,是研究恒星形成与星际介质演化的关键区域。该区域围绕着银心的超大质量黑洞,聚集着几千万倍太阳质量的巨量星际气体尘埃和数个超新星遗迹,伴随着剧烈湍流、强烈磁场和频繁的高能爆发现象。这些极端环境塑造了CMZ中独特的物质循环过程,并驱动了CMZ中新生代恒星的诞生。其中...

中国科学院上海分院银河系著名星团NGC 2323竟是“双胞胎”(图)

银河系 观测 数据

2025/3/25

在浩瀚宇宙中,疏散星团一直是天文学家们研究的重点对象,它们就像宇宙中的 “大家庭”,包含着众多“成员”恒星。2025年3月17日,由中国科学院上海天文台星团与银河系研究团组牵头的国际合作团队,结合高精度的Gaia巡天观测数据和N-body数值模拟,揭开了银河系著名疏散星团NGC 2323的神秘面纱。该研究由上海天文台主导,与中山大学、巴塞罗那大学、海德堡大学天文研究中心、新疆天文台等国内外国家科研...

中国科学院沈阳分院海洋所在海洋混合及气候效应研究方向取得重要进展(图)

气候 大气 动力学

2025/3/25

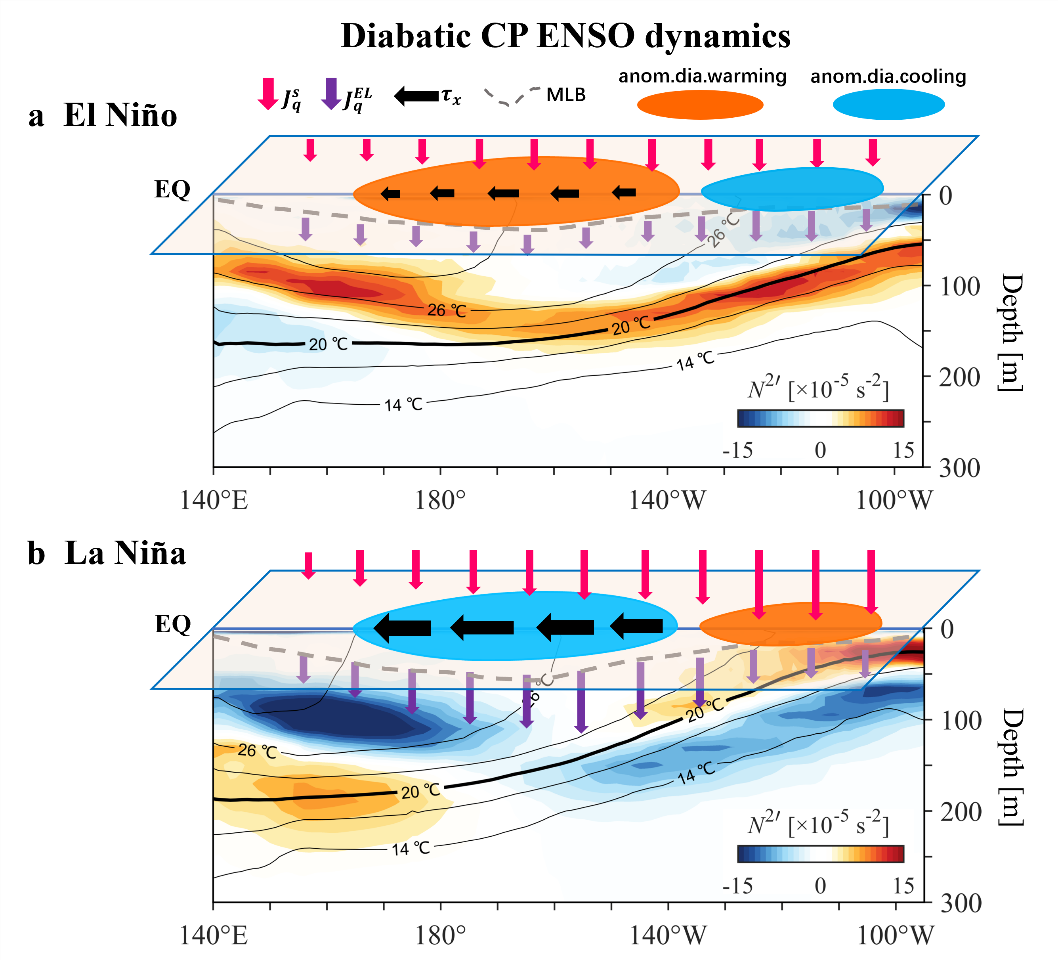

2025年3月13日,中国科学院海洋研究所王凡团队在Nature Communications发文揭示海洋次表层混合对中部型(CP)厄尔尼诺和南方涛动(ENSO)的非绝热正反馈机制。

中国科学院“拉索”发现银盘甚高能弥散伽马射线辐射超出(图)

射线 辐射 宇宙

2025/3/6

高海拔宇宙线观测站“拉索”(LHAASO)国际合作组,利用LHAASO观测数据,高精度测量了银盘甚高能段(1TeV至25TeV)弥散伽马射线辐射。这是目前在甚高能段对银盘弥散辐射进行的最精确测量,也是首次在该能段对外银盘面区域给出的测量结果。

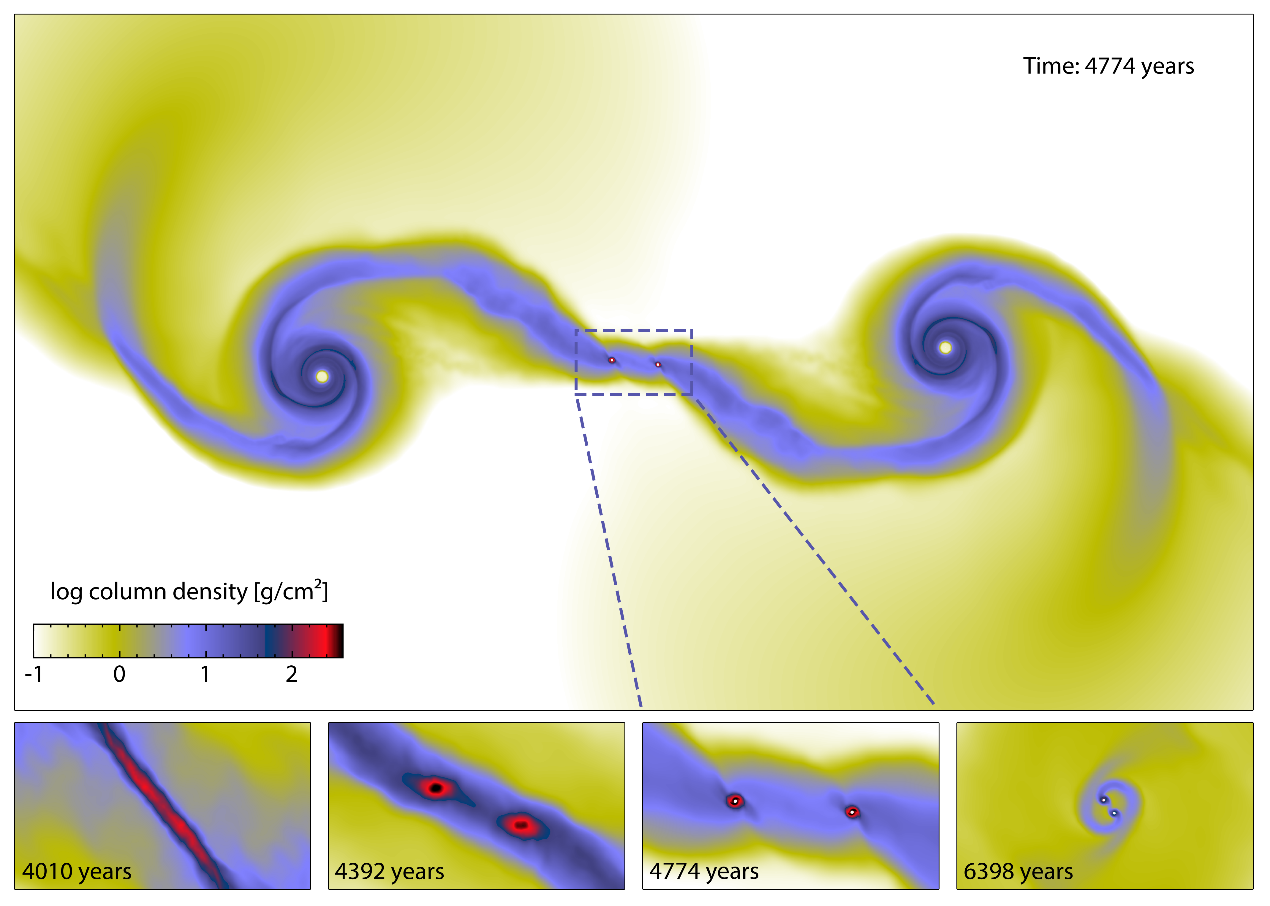

中国科学院研究揭示流浪行星质量天体形成新机制(图)

行星 天体 恒星

2025/3/6

中国科学院上海天文台研究员邓洪平带领的国际合作科研团队,提出了形成流浪行星质量天体(PMOs)的全新机制。这些质量介于恒星与行星之间的神秘天体,既非传统恒星形成过程的产物,也非被驱逐的巨行星,而是通过年轻恒星的星周盘发生潮汐相互作用直接形成。这些发现对探讨星团对行星形成的影响以及恒星形成和行星形成的边界具有重要意义。

中国科学院科研人员观测到高能宇宙射线费米加速的单步过程(图)

观测 高能宇宙 射线

2025/2/27

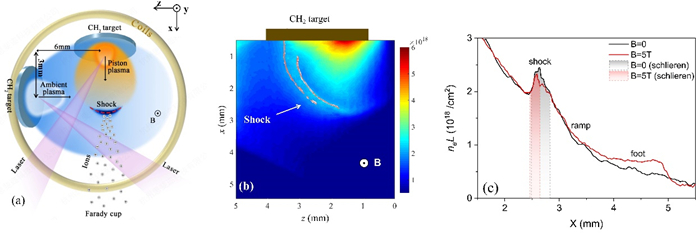

中国科学院紫金山天文台联合中国科学技术大学等,在高能宇宙射线费米加速的实验室研究方面取得进展。该团队利用上海“神光II”高功率激光装置,首次观测到磁化无碰撞冲击波中“费米加速循环”的单次反射加速过程产生的准单能离子。2025年2月12日,相关研究成果以Laboratory observation of ion drift acceleration via reflection off laser ...

中国科学院紫金山天文台等观测到高能宇宙射线费米加速的单步过程(图)

观测 高能 宇宙 射线

2025/3/8

2025年2月25日,中国科学院紫金山天文台联合中国科学技术大学等在高能宇宙射线费米加速的实验室研究方面取得重要进展。研究团队利用上海“神光II”高功率激光装置,首次观测到磁化无碰撞冲击波中“费米加速循环”的单次反射加速过程产生的准单能离子,研究成果以 “Laboratory observation of ion drift acceleration via reflection off lase...

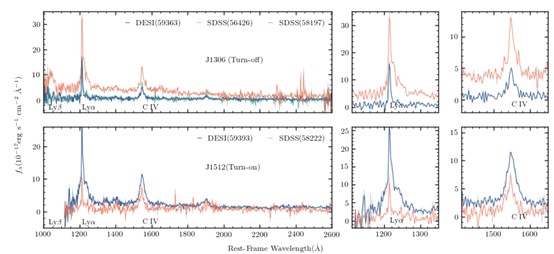

中国科学院国家天文台首次发现高红移Lyα“变脸”类星体(图)

天文台 光谱 观测

2025/2/27

国家天文台大视场巡天与星系物理团组联合DESI国际合作团队,首次探测到两例Lyα“变脸”类星体(Changing-look Quasars),这是迄今为止发现的最高红移“变脸”源。对这两例源的深入分析揭示了类星体“变脸”机制的复杂性,为理解类星体宽线区内部结构和超大质量黑洞吸积过程的动态演化提供了重要观测证据。相关研究成果已于2025年2月25日在线发表于国际天文期刊《天体物理学报通讯》(ApJL...

中国科学院国家天文台来自球状星团的逃逸之星:中等质量黑洞存在证据链的最后一环(图)

数据 分析 恒星

2025/2/27

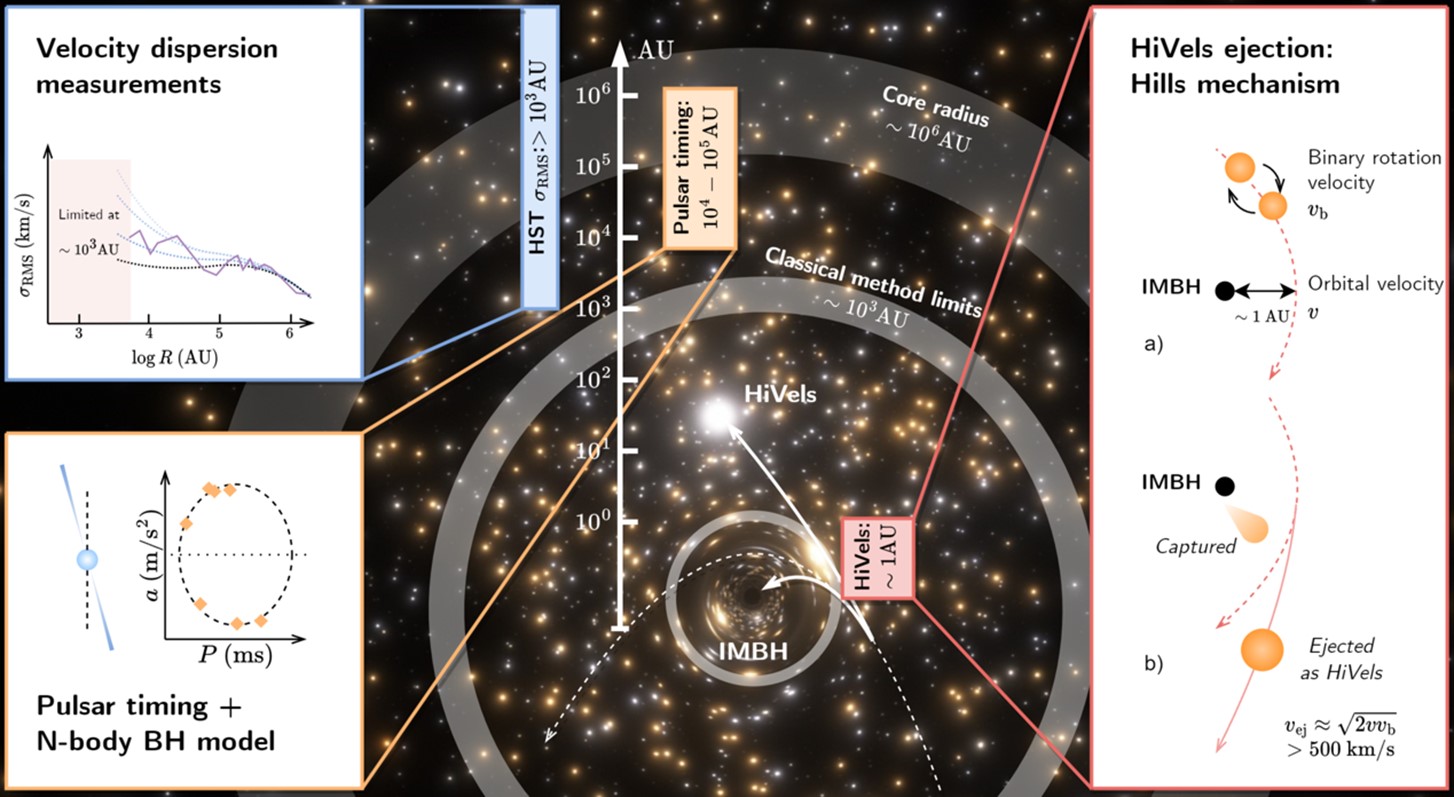

2025年2月21日,中国科学院国家天文台/中国科学院大学黄样副教授联合多家科研机构,提出通过搜寻因引力弹弓效应(希尔机制)从球状星团中被弹射的高速星,为“隐匿”已久的中等质量黑洞提供了直接证据。研究团队基于 Gaia 和 LAMOST 数据,分析了近千颗高速星及银河系百余个球状星团的轨道演化,发现高速星 J0731+3717 约 2000 万年前以接近 550 km/s 的超高速度从球状星团 M...

2025年2月20日,遥感与数字地球全国重点实验室(简称“实验室”)第一届学术委员会第一次会议在北京召开。实验室学术委员会委员中国科学院空天信息创新研究院(空天院)吴一戎院士、郭华东院士,武汉大学龚健雅院士、中国科学院青藏高原研究所姚檀栋院士、中国科学院成都山地灾害与环境研究所崔鹏院士、武汉大学夏军院士、复旦大学张人禾院士、国家基础地理信息中心陈军院士、兰州大学黄建平院士、香港大学宫鹏教授、北京师...

中国科学院云南天文台参与发现中等质量黑洞存在证据链的最后一环(图)

数据 银河系 恒星

2025/2/27

2025年2月21日,中国科学院大学黄样副教授联合多家科研机构,提出通过搜寻球状星团中因引力弹弓效应(希尔机制)弹射的高速星,来为“神隐”已久的中等质量黑洞提供确凿证据。通过对Gaia和LAMOST等数据发现的近千颗高速星及银河系中百余个球状星团进行详细的轨道回溯,研究团队发现高速星J0731+3717在约2000万年前以接近550 km/s的超高速度从球状星团M15中弹射出来(置信度高达5.4σ...

中国科学院“拉索”探测到脉冲星弓形激波尾部超高能辐射(图)

探测 高能辐射 射线

2025/2/22

国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站“拉索”(LHAASO)以高显著性探测到脉冲星PSR J1740+1000的弓形激波脉冲星风云尾部区域的超高能伽马射线辐射,首次发现弓形激波脉冲星风云尾部的伽马射线辐射。这对弓形激波脉冲星风云尾部的粒子输运机制提出了挑战,预示着尾部区域存在强劲的粒子加速过程。2月7日,相关研究成果发表在《创新》(The Innovation)上。该工作由中国科学院高能物理研究...