搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 植物学”相关记录6152条 . 查询时间(1.937 秒)

中国科学院合肥物质科学研究院科学岛团队开发出植物叶片氨挥发无损检测方法(图)

植物叶片氨 挥发 无损检测

2025/2/18

中国科学院植物免疫机制研究取得新进展(图)

植物 免疫 细胞

2025/2/17

2025年2月13日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心万里研究组与张余研究组合作,在《自然》(Nature)上发表了题为Activation and inhibition mechanisms of a plant helper NLR的研究论文。该研究揭示了植物免疫反应中通过形成异源三聚体激活与抑制细胞死亡的分子机制。

中国科学院新型单细胞谱系追踪技术问世(图)

细胞 基因 胚胎

2025/2/17

2025年2月10日,中国科学院广州生物医药与健康研究院彭广敦研究团队开发出新型单细胞谱系示踪技术(DuTracer)。这一技术通过巧妙结合CRISPR-Cas9和Cas12a两种基因编辑工具,提升了细胞谱系追踪的精度和深度,为解析胚胎发育、器官再生和疾病机制提供了新工具。相关研究成果发表在《细胞报告》(Cell Reports)上。

中国科学院研究建立植物特异识别共生微生物和病原微生物框架(图)

植物 识别 细胞

2025/2/18

2025年1月24日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究团队在植物区分共生与病原微生物的分子机制研究方面取得重要进展。相关研究成果以A pair of LysM receptors mediates symbiosis and immunity discrimination in Marchantia为题,发表在《细胞》(Cell)上。该研究建立了植物特异识别共生微生物和病原微生物的框架...

中国科学院白垩纪反鸟羽虱卵研究揭示寄生虫与脊椎动物早期协同演化关系(图)

寄生虫 脊椎动物 演化

2025/2/18

昆虫的外寄生习性多次独立出现在演化过程中。其中,以吸血、啃食羽毛或其他外部组织为生的寄生性昆虫对寄主的适应性演化具有重要影响。然而,能够揭示昆虫外寄生行为的化石记录较为罕见。

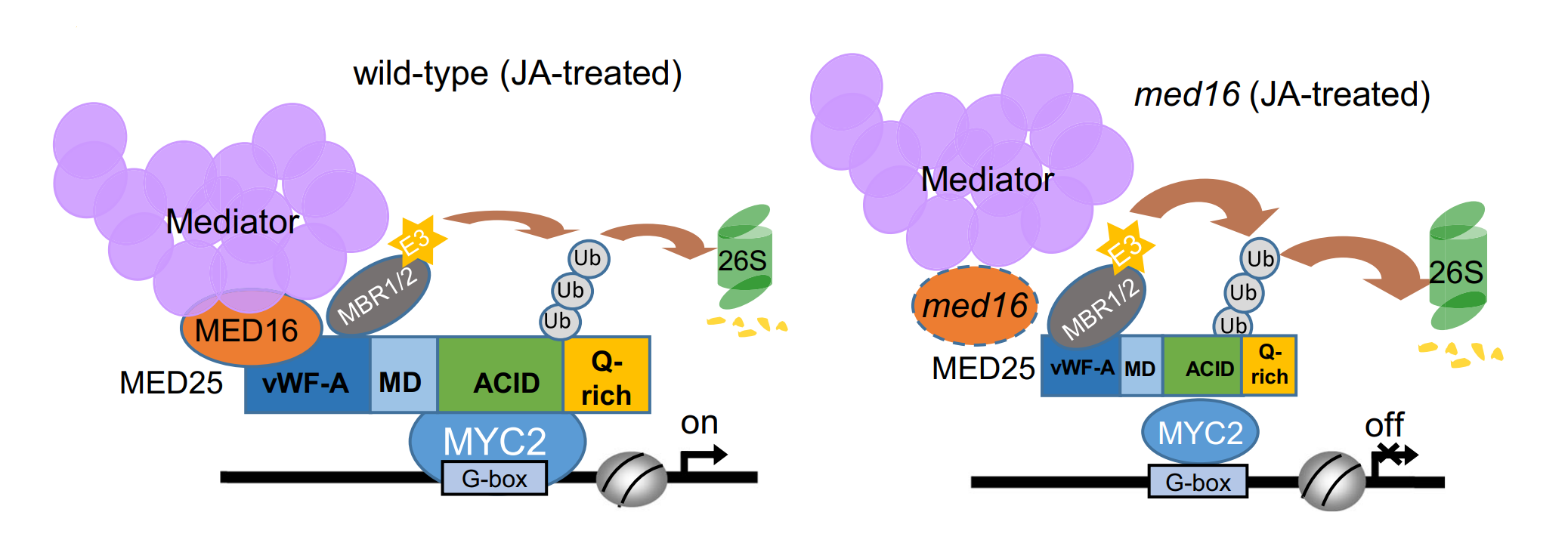

作为一种重要的植物激素,茉莉酸在调节植物防御反应和适应性生长方面发挥着重要作用。当植物遭遇病虫侵害或其它逆境胁迫时,活性茉莉酸被受体COI1(CORONATINE-INSENSITIVE 1)识别,进而释放核心转录因子MYC2的转录活性。随后,MYC2与转录中介体亚基MED25形成功能复合物(MYC2-MED25 Functional Complex,MMC)在全基因组范围内激活茉莉酸响应基因的表...

中国科学院植物所黄振英研究组在蒿属植物生物地球化学生态位研究中取得新进展(图)

黄振英 植物 地球化学 生态

2025/1/14

化学元素的吸收、运输、利用和同化是植物进行光合作用、呼吸和其他代谢途径等生理活动的基础,对化学元素组成进行全面评估对于建立植物整体功能的生物地球化学模型至关重要。生物地球化学生态位(BN)假说基于生物体内主要化学元素组成,解释植物通过化学元素计量匹配充分实现其生理功能。然而,目前尚不清楚BN假说是否适用于植物的不同器官以及环境和进化对BN的影响程度。

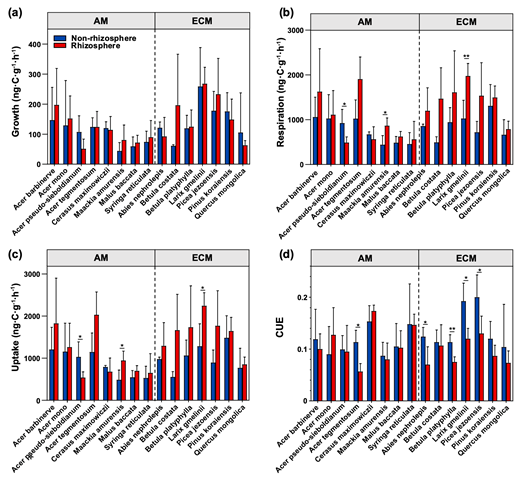

沈阳生态所在菌根类型影响土壤微生物碳利用效率的机理研究取得进展(图)

土壤微生物 机理 群落

2025/1/8

大多数陆生植物与真菌形成菌根共生体,促进植物对氮、磷等养分及水分的高效利用。植物的菌根类型主要可分为外生菌根(ECM)和内生菌根(AM)等。已有研究表明,树木菌根类型的比例显著影响森林生态系统的碳储量及物质循环过程。然而,关于菌根如何影响树木根际与非根际土壤微生物群落及其功能的研究仍较为薄弱,限制了我们对菌根生态学作用的深入理解。

中国科学院广州分院华南植物园揭示中华刺蕨复合群的遗传结构和物种划定(图)

植物 复合 遗传 结构

2025/1/11

石松类和蕨类植物因其形态多样性和复杂的种群结构,长期以来在物种界定上存在挑战,尤其是在物种划分和分类方面仍有许多争议。中国科学院华南植物园王发国研究员等科研人员近期开展的一项研究,利用基因组学方法对中华刺蕨 Bolbitis sinensis 物种复合群进行了系统分析,为传统的形态学物种划分方法提供了有力的补充。

中国科学院广州分华南植物园揭示报春花属植物花粉-胚珠数目的变异模式及影响因素(图)

植物 生殖 遗传

2025/1/11

有花植物的花粉和胚珠数目在物种间和物种内广泛变异,在植物繁殖成功中起关键作用,能够影响异花传粉的成功率、种子产量、对后代的遗传贡献以及子代适应度。探究花粉和胚珠变异的原因能够使我们了解生态和繁殖因素如何塑造有性生殖资源的分配。然而少有研究在系统发育框架下,探讨环境因素和花性状等对近缘物种间花粉和胚珠数目的变异的影响。

中国科学院广州分院《广东高等植物名录及其地理分布》正式出版(图)

植物 数据 分子

2025/1/11

2025年1月5日,由华南植物园植物科学研究中心植物分类与多样性研究团队宋柱秋博士、陈又生研究员主编的《广东高等植物名录及其地理分布》,由河南科学技术出版社正式出版发行。

中国科学院武汉植物园2024年全国科普日活动荣获多个奖项

武汉植物园 科普日

2025/1/28