搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 生物学”相关记录30215条 . 查询时间(4.605 秒)

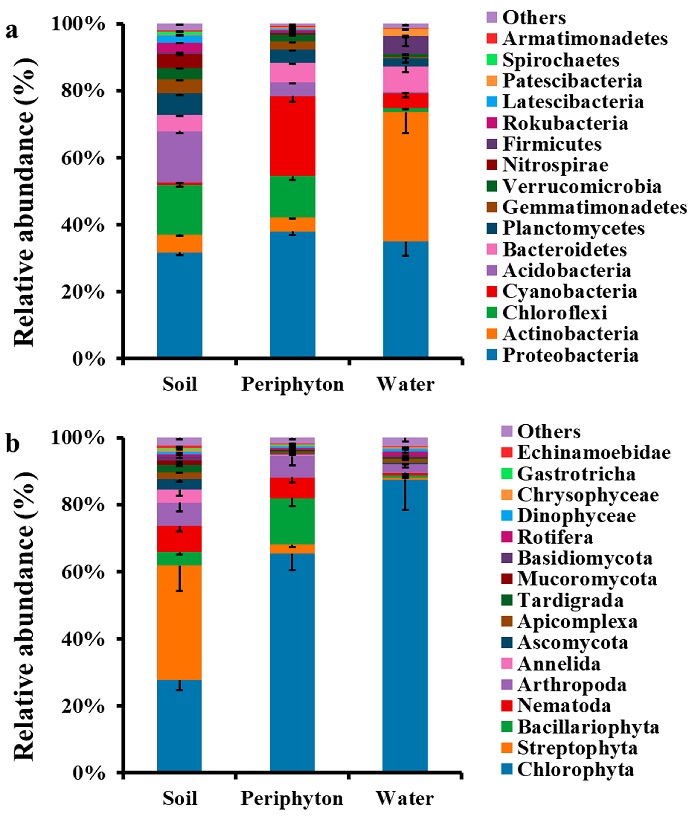

中国科学院广州分院亚热带典型小流域稻田周丛生物中微生物来源和群落构建机制取得进展(图)

群落 真菌 细菌

2025/2/19

稻田周丛生物是生长于稻田土壤表面的微生物聚集体,主要由细菌、藻类、真菌和原生动物等组成,在氮磷养分循环过程,特别是在面源污染中起重要作用。明确稻田周丛生物中微生物来源及群落构建过程,可以为调控稻田周丛生物的生长,从而服务于稻田面源污染防控和固碳减排。本研究采集了亚热带典型小流域范围内的水稻田土壤、田面水和周丛生物样本,利用扩增子测序、SourceTracker和iCAMP分析了土壤和田面水微生物对...

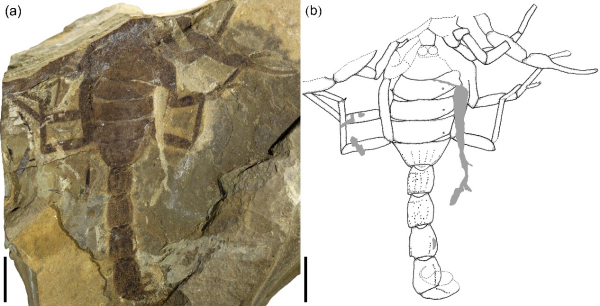

中国科学院科学家发现中生代蝎化石——龙城热河蝎(图)

昆虫 植物 生态系统

2025/2/22

热河生物群因发现多种特异埋藏化石而闻名于世,包括带羽毛的恐龙、早期鸟类、多样化的哺乳动物、翼龙、节肢动物、植物化石等,被誉为20世纪全球最重要的古生物发现之一。热河生物群的节肢动物主要以昆虫和甲壳类为主。

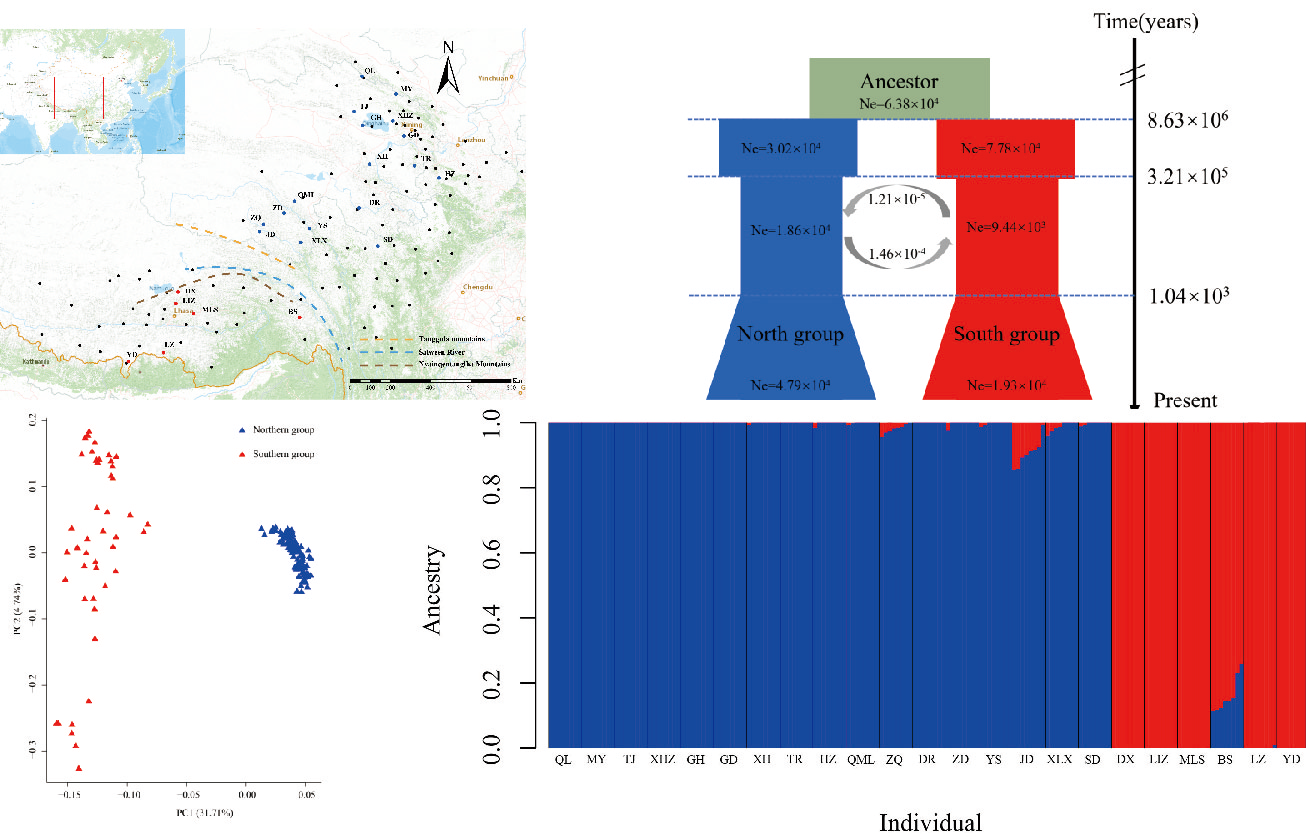

中国科学院兰州分院西北高原所在肉果草保护生物学研究中取得新进展(图)

气候 分析 基因

2025/2/22

青藏高原作为全球高山植物多样性的热点区域,其复杂的地质历史与气候波动为研究物种分化提供了理想平台。肉果草(Lancea tibetica)是该地区特有的传统藏药植物,其群体历史历经冰期收缩、间冰期扩张及地理隔离等动态过程,是探究异域分化机制的理想模型。然而,气候变化背景下该物种的遗传结构动态与未来分布格局仍不明确,亟待通过多组学整合分析与生态建模揭示其响应机制,为制定针对性保护策略提供科学依据。

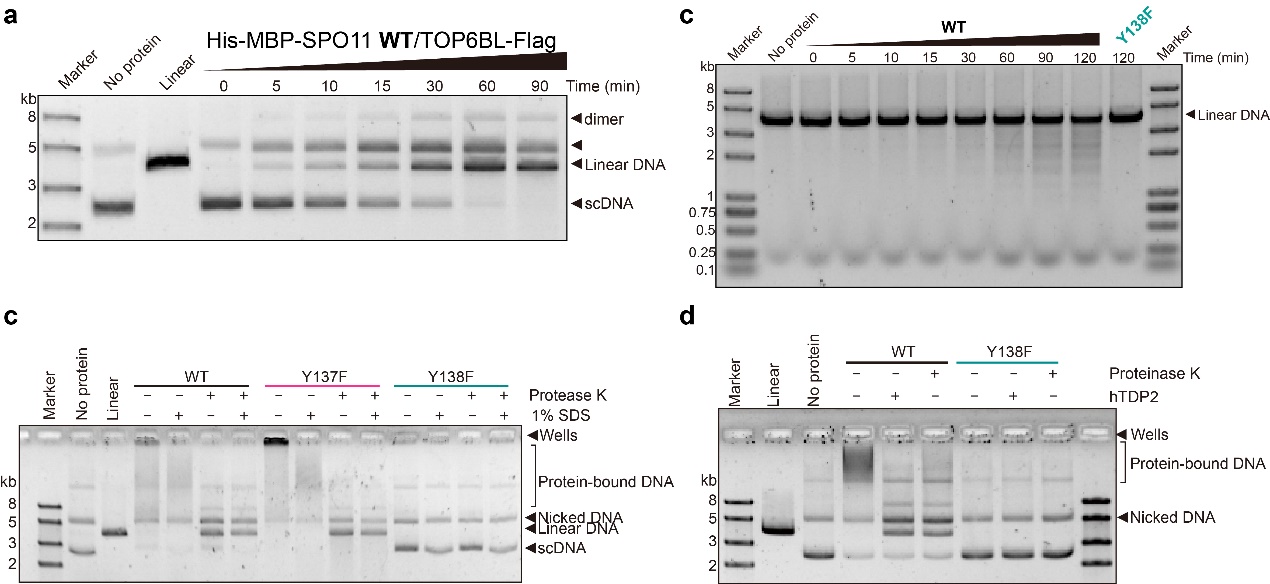

中国科学院首次在体外重构减数分裂DNA双链断裂形成(图)

复合 分子细胞 生殖

2025/2/22

2025年2月19日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心童明汉课题组联合上海交通大学医学院附属新华医院黄旲团队,在《自然》(Nature)上在线发表了题为In vitro reconstitution of meiotic DNA double-strand break formation的研究成果。该研究基于体外表达和纯化的小鼠SPO11-TOP6BL复合体,首次在体外成功重构DNA双链断裂(D...

中国科学院新研究实现结构多样化复杂鞘糖脂高效制备(图)

结构 肿瘤 免疫

2025/2/22

鞘糖脂是两亲性的复杂生物分子,其结构特征为亲水性糖链通过糖苷键与疏水性脂质共价连接。该类分子广泛分布于细胞和组织中,参与细胞识别、免疫逃逸、病原体感染与肿瘤转移等生理和病理过程。但是,糖鞘脂具有异质性和结构复杂性的特点,难以直接在天然的样品中分离获取结构明确且数量充足的糖脂。尽管化学法、酶法能够实现特定种类鞘糖脂合成,但糖链与脂质的低偶联效率限制了化学合成法的应用,同时糖脂底物的低水溶性阻碍了酶促...

中国科学院兰州分院青藏高原微塑料大气传输和水生系统特征研究获新进展(图)

青藏高原 塑料 大气 水生

2025/2/22

微塑料作为一种新兴的环境污染物,因其对生态系统和人类健康的潜在威胁,近年来受到广泛关注。大气微塑料传输过程是研究微塑料全球循环的重要环节,但对微塑料在偏远地区的来源、传输机制及其生态影响等认识仍存在不足。

中国科学院科学家发现百合新物种——黄龙百合(图)

资源 植物 分子

2025/2/22

2025年2月19日,中国科学院成都生物研究所联合黄龙国家级自然保护区管理局,在保护区内发现并发表了全新的百合属植物物种——黄龙百合(Lilium huanglongense T.Wang et Y.D.Gao)。这一发现为区域生物多样性研究增添了新案例,并为中国百合属植物这一重要资源植物添加了新成员。相关研究成果发表在PhytoKeys上。

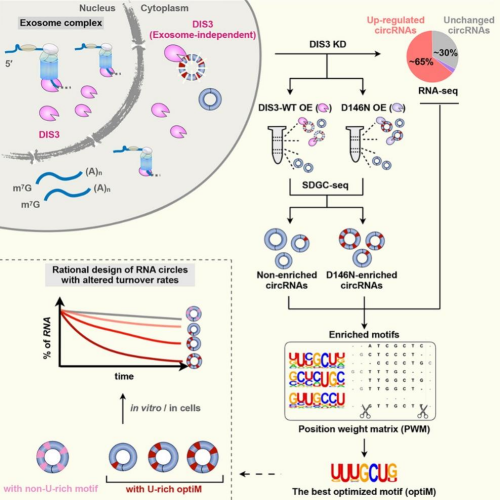

中国科学院研究提出核酸内切酶DIS3介导的环形RNA降解机制(图)

核酸 酶 细胞

2025/2/22

2025年2月17日,《分子细胞》(Molecular Cell)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心陈玲玲研究组与复旦大学杨力研究组合作完成的关于内源环形RNA降解的最新研究成果。该研究解析了生理条件下环形RNA被核酸内切酶DIS3监控降解的新机制,实现了对环形RNA“生老病死”过程中特异调控及分子特征等基础研究的闭环。

中国科学院研究破解细胞凋亡新机制(图)

细胞 蛋白 基因

2025/2/17

2025年2月13日,中国科学院广州生物医药与健康研究院副研究员孙益嵘团队和美国加州大学洛杉矶分校科研人员合作,在《细胞死亡和分化》(Cell Death & Differentiation)上发表了题为STING directly interacts with PAR to promote apoptosis upon acute ionizing radiation-mediated DNA ...

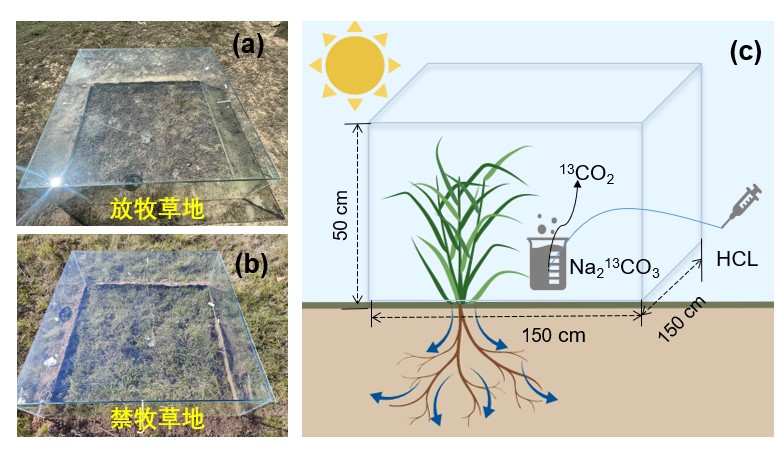

西北农林科技大学水土保持科学与工程学院(水土保持研究所)安韶山研究员团队关于黄土高原草地光合碳在植物-土壤-微生物系统间的转移研究取得新进展(图)

安韶山 黄土高原 光合碳 植物 土壤 微生物

2025/2/20

中国科学院昆明分院中南半岛发现形态奇特的坠束藤化石(图)

植物 地理演 化

2025/2/20

茶茱萸科(Icacinaceae)涌泉藤族(Phytocreneae)植物是一类攀援缠绕的热带大藤本,现今分布于非洲、印度和东南亚的热带地区,呈现出旧世界热带的分布格局。该族在古近纪有丰富的化石记录,有着更广泛的分布区域(美洲、欧洲、非洲和澳洲)。但在其现今的核心分布地区——热带亚洲,却尚未有化石报道,这导致我们对茶茱萸科的生物地理演化历史以及植物的分布格局的形成过程还缺乏完整了解。

中国科学院兰州分院西北高原所在羌塘高原植物区系形成与演化研究中取得新进展(图)

植物 演化 发育

2025/2/22

系统发育区系学通过将系统发育信息整合到植物区系分析中,推断区系内物种的分化时间,从而更好地反映不同区域物种分布及组合的动态历史过程,揭示区系的起源及演化历史。羌塘高原位于青藏高原腹地,是“世界屋脊的屋脊”,因其独特且完整的高寒生态系统以及众多珍稀濒危物种成为研究青藏高原乃至世界高寒干旱植物区系起源及演化历史的天然实验室。本研究基于传统植物区系学和系统发育区系学的方法,对羌塘高原种子植物开展区系研究...

中国科学院昆明分院植物化石揭示东亚常绿阔叶林起源的时空异质性(图)

植物 行星 地质

2025/2/20

在世界地图上,按照行星风系的全球性规律,与撒哈拉同纬度的东亚理应是副热带高压控制的干旱地区。然而,在东亚副热带高压似乎“消极怠工”,生长着一片郁郁葱葱的常绿阔叶林。常绿阔叶林是东亚最具特色的植被类型,不仅塑造了东亚植物多样性王国,还在生态系统服务中发挥着重要作用。那么,东亚究竟是在何时、又是如何突破副热带高压的“壁垒”,孕育出湿润的常绿阔叶林的呢?常绿阔叶林的出现是一个饶有兴趣的科学问题,受到地质...

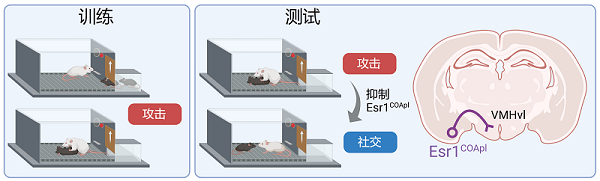

中国科学院研究揭示杏仁核皮质区在塑造社会交往中的关键作用(图)

动物 神经

2025/2/17

攻击行为在进化中是一种保守行为,有助于动物保护有价值的资源,如食物、领土、配偶和幼崽等。通常,攻击行为由欲求阶段和满欲阶段组成。小鼠中,欲求阶段涉及接近和探嗅目标动物,而满欲阶段涉及一系列运动行为如咬、踢或摔跤。先前研究已确定下丘脑、僵核、后侧杏仁核和后侧无名质等几个脑区的调控影响攻击行为,但攻击行为的欲求阶段和满欲阶段之间过渡的神经机制尚无报道。

中国科学院科学家创制辅酶Q10水稻新种质 (图)

酶 遗传 发育生物学

2025/2/17

2025年2月14日,中国科学院院士、分子植物科学卓越创新中心研究员陈晓亚团队,联合遗传与发育生物学研究所研究员高彩霞团队等,在《细胞》(Cell)上在线发表了题为《基于植物进化的辅酶Q10性状设计》(Design of CoQ10 crops based on evolutionary history)的研究论文。该研究通过剖析辅酶Q在陆生植物中的演化轨迹与关键酶自然变异,解析了植物辅酶Q侧链长...